requestId:688d14a7983043.74891967.

.

隆林各族自治縣位于廣西壯族自治區百色市西北部,地處云貴高原的東南邊緣,是中國僅有的兩個各族自治縣之一,苗族、彝族、仡佬族、壯族、漢族五個民族世居于此,被聯合國稱為“活的少數民族博物館”。2020年年底,這個國家級深度貧困縣歷史性地告別了延續千年的絕對貧困,和全國人民一起站在了實現全面小康的新起點。隆林兒女的故事,拼成了脫貧攻堅戰場的一個截面。他們突圍的過程,是少數民族地區在黨的領導下發揮社會主義制度政治優勢的生動案例。

凌晨兩點,在海拔1600米的隆林各族自治縣德峨鎮的一間泥瓦灶房中,彝族婦女王繼芬彎著腰,往土灶里添柴,火燒得干柴噼啪作響,她的臉氤氳在蒸汽中,眼睛不時觀察著鍋里正在熬制的菜豆腐,一種她要在天亮后提到圩上賣的彝族特色食品。

每逢圩日,德峨鎮15個自然村的村民便聚集于集鎮。他們中有人帶了手工蠟染布料,有人背來了自家田里種的菜和山上摘的果,有人牽來了喂養多日的牛羊。他們多數和王繼芬一樣自產自銷,也在圩上交易生活所需。近兩年,隨著水泥路一直通到了村屯,來趕圩的人也越來越多了。擁有20多年做菜經驗的王繼芬做的菜豆腐很受歡迎,總有男女老少被揭鍋時那一團熱氣吸引來,坐下吃上一碗,而后再融入趕圩的人流中。

這是王繼芬在德峨鎮居住的第22年。25年前,經表姐撮合,她和小學同學成婚,隨后和丈夫從寨子搬出,成為在此居住的第一戶人家。“我剛搬來時,這里還是一片荒地。”艱難度日的夫妻倆先是臨時搭建茅草房為庇護之所,穩定之后又搬入了自建的泥瓦房,近年通過政府農村危房改造的政策,他們又住進了堅固的磚房。在這期間,兩個兒子相繼出生,長大成人。

經過悉心的經營,2014年,王繼芬家退出貧困序列。

2019年初,一家人的平靜生活被突如其來的大病打破。王繼芬丈夫被查出身患重疾,不久抱憾過世,期間產生的治療費用經新農合報銷后,還有近30萬的“窟窿”,全家人險些因此返貧。而王繼芬也有支氣管哮喘的病根,需要吃藥維持。德峨村第一會所設計書記胡朝暉第一時間了解到此事,主動幫王繼芬四處奔走,在民政部門申請到了大病醫療救助金近15萬元,幫一家人渡過難關。

“政府已經幫我們太多了。我們有手有腳,能做點啥補貼家用就要盡力做。”

后來,大兒子學得一技之長,成為一名貨車司機;小兒子在當地政府幫扶政策下獲得了臨時性公益崗位;王繼芬除了圩日白天賣菜豆腐和玉米飯,平時收煙葉打零工。在政府產業獎補政策的鼓勵下,她每天晚上還經營著烤魚店。一家人不等不靠,通過勤奮勞動獲得經濟收入。今年年底,王繼芬家已經把剩余的債務還清。

“還上了債,以后的日子會越來越好!”回訪王繼芬家時,德峨村第一書記胡朝暉鼓勵道。

臨近早上七點,巷子里已經有了行人的聲響,一些早起的商販支好了攤位大直室內設計坐在路邊,王繼芬也提著豆腐出攤了。在小兒子和兒媳的幫助下,她支上了四口鍋,鍋里不僅有和湯料燉在一起的菜豆腐,還有傳統特色的玉米飯。隨著第一位客人的到來,王繼芬的豆腐攤開張了。

晨霧逐漸散去,陽光灑滿集市。新的一天開始了。

胡朝暉來自廣西壯族自治區省委宣傳部。2018年年初,單位領導征求胡醫美診所設計朝暉的意見,問他是否愿意作為第一書記前往隆林各族自治縣扶貧。這位從小生活在城市、工作在城市的人,彼時已年近50,是兒子、是丈夫、是父親。面對各種牽絆,18年軍旅生涯的職業本能告訴他:服從命令、聽從指揮。從此,胡朝暉便離開南寧,開啟了近三年的“第一書記”履職之旅。

在新老扶貧工作隊員交接會上,胡朝暉的部門領導留給他“使命光榮、責任重大”八個字。原來,胡朝暉就任時,他擔任第一書記的德峨村已于2017年達到整村脫貧“十一有一低于”的標準,條件較好的貧困戶已經達到了“八有一超”的脫貧標準。他的任務不僅是要鞏固整村脫貧的成果,還要啃下剩下的貧中之貧的“硬骨頭”。

擔任第一書記期間,胡朝暉常常入戶走訪,以至于老百姓家中養的狗見了他以為牙醫診所設計是家人而不吠,因此他還被人送了“狗不理書記”的外號。為了在石漠化片區發展產業,他爭取各種資金項目,帶領鄉親們種桑養蠶、建黑豬養殖場商業空間室內設計。為了豐富少數民族百姓的精神文化生活,他給老百姓建了籃球場,安裝了健身器材,修了圖書角、室內外文化綠裝修設計中心,開展“鄉村夜話”活動,在新冠肺炎疫情期間還引入了應急廣播。他成立村民議事會、道德評議會、紅白理事會等,引導老百姓移風易俗、改變觀念。鄉村振興天母室內設計階段,老百姓必須參與其中,胡朝暉調動大家的積極性,村民們人人出力、戶戶出工,設計建造了富有民族風情的涼亭、花圃和鄉愁館。

別看胡朝暉現在在村里如魚得水,三年樂齡住宅設計前和老百姓打交道時,他卻常因文化差異大和理念觀念不合而感到格格不入,工作難以空間心理學開展,“覺得自己像是土匪進村”。隨著產業發展步入正軌,村容村貌越身心診所設計來越美,老百姓生活質量提高,胡朝暉也獲得了村民的信任與支持,走在路上都會有村民主動和他打招呼,邀請他去家里坐坐、吃個飯。“有次入戶家訪時,老百姓說,第一書記來到村里純粹是為了幫他們,背井離鄉很不容易。”村民的話令胡朝暉深受感動。

第一書記的工作是暫時的,他早晚會離開,而鄉村振興各項工作的開展卻是要長久堅持的。如何發揮自己的作用,為這里的長遠發展留下一支帶不走的“能打勝仗”的隊伍,成為胡朝暉朝思暮想的課題。在胡朝暉的帶領下,村兩委建立起了一支團結實干的團隊。“相信當我離開德峨村的那天,他們一樣能夠適應鄉村振興的繁重工作。”

“山高石頭多,出門就爬坡。貧困面大,貧困度深。很長客變設計時間里,自然條件惡劣、底子差、欠賬多,是這里難以拔出窮根的原因。”百色市政協副主席、隆林各族自治縣私人招待所設計縣委書記張啟勝說。

隆林各族自治縣是國家級貧困縣,又是廣西確定的四個極度貧困縣之一。從行政區域上看,隆林位于百色市西北部。從地形地貌上看,它地處云貴高原的東南邊緣,滇桂黔石漠化片區。水土流失后裸露的基巖無法涵養水源,不僅給當地百姓帶來了嚴重的飲水問題,也無法支撐農作物生長。

2011年,張啟勝就任隆林各族自治縣縣委書記。2015年,習近平總書記提出要堅持精準扶貧、精準脫貧,確保到2020年所有貧困地區和貧困人口一道邁入全面小康社會。在對貧困戶做出精準識別后,隆林縣倒推工期,制定出五年的攻堅計劃。“這也是任務最繁重的五年。”張啟勝回憶,“我們提出,第一,不等不靠,主動摘帽。第二,我們要用極致的拼搏戰勝貧困,用最硬的作風啃下最硬的骨頭。”2020年11月20日,廣西壯族自治區宣布隆林退出貧困縣序列,全縣上下都很激動。“多年的攻堅,最終取得了勝利,大家都很不容易!”

20世紀80年代中期,中國政府號召各級黨委和政府采取切實可行的措施,幫助貧困地區的人民擺脫貧困。根據國務院扶貧開發領導小組辦公室發布的公開信息,1986年,中國第一次確定了331個國家重點扶持貧困縣,其中少數民族貧困縣有141個。此后,對重點扶持縣的認定調整過三次:1994年,中國頒布實施《國家八七扶貧攻堅計劃(1994年—2000年)》,對貧困縣做出了第一次調整,確認的592個國家重點扶持貧困縣中,有257個少數民族縣。2001年和2010年,為期10年的《中國農村扶貧開發綱要》連續兩次頒布實施,兩次對國家重點扶持的貧困縣(更名為“國家扶貧開發工作重點縣”)做出調整,不僅把中西部少數民族地區作為扶貧開發的重點,還在連片特困地區縣的設立上對少數民族縣予以傾斜照顧,確立了包含西藏自治區、涉藏工作重點省、新疆自治區南疆三地州的14個脫貧攻堅的主戰場。進入以上14個片區的680個縣中,包含民族自治地方縣371個。

盡管國家扶貧開發工作重點縣標準幾經調整,名單多次更迭,但隆林各族自治縣因其歷史、地形、氣候、環境等原因,從未出列。這個集少數民族地區、革命老區、邊遠山區、連片特困地區、水庫移民區和滇桂黔石漠化片區“六區合一”的遊艇設計國家級貧困縣,脫貧工作開展得舉步維艱。

2013年11月,習近平到湖南湘西考察時首次做出了“實事求是、因地制宜、分類指導新古典設計、精準扶貧”的重要指示。

2014年5月12日,國務院扶貧開發領導小組辦公室等七部門聯合印發《建立精準扶貧工作機制實施方案》,對貧困戶和貧困村精準識別、精準幫扶、精準管理和精準考核,構建精準扶貧工作長效機制;5月—10月,全國開展貧困識別和建檔立卡工作,建立起全國扶貧開發信息系統。

2015年10月16日,習近平在2015減貧與發展高層論壇上強調,中國扶貧攻堅工作實施精準扶貧方略,增加扶貧投入,出臺優惠政策措施,堅持中國制度優勢,注重六個精準,堅持分類施策,因人因地施策,因貧困原因施策,因貧困類型施策,通過扶持生產和就業發展一批,通過易地搬遷安置一批,通過生態保護脫貧一批,通過教育扶貧脫貧一批,通過低保政策兜底一批,廣泛動員全社會力量參與扶貧。

十八大以后,從中央到地方,從行業到部門,精準扶貧的系列工作機制、實施方案、政策文件密集出臺。除了積極發揮政府職能,還極大地調動了社會力量參與扶貧。

“全面實現小康,少數民族一個都不能少,一個都不能掉隊,要以時不我待的擔當精神,創新工作思路,加大扶持力度,因地制宜,精準發力,確保如期啃下少數民族脫貧這塊‘硬骨頭’,確保各族群眾如期實現全面小康。”2015年1月29日,習近平總書記在國家民委一份簡報上作出批示。

2016年12月24日,國務院印禪風室內設計發并實施《“十三五”促進民族地區和人口較少民族發展規劃》。這是我國民族工作領域首個國家重點專項規劃,對“十三五”時期國家支持少數民族和民族地區發展、加強民族工作作出全面部署。它著眼少數民族和民族地區全面建成小康社會的重點難點問題,有針對性地從財政、投資、金融、產業、土地、社會、環境、人才和幫扶9個方面明確提出了差別化THE R3 寓所支持政策。

在精準扶貧的框架下,中國脫貧攻堅的戰場上,除了沖鋒在一線的第一書記等駐村工作隊員,還有各級定點單位做后援支持力量。以隆林縣為例,就有中國農業發展銀行、自治區廣電局、自治區林業局、廣西廣播電視臺等中直、區直單位進行定點幫扶。這些支持單位有的帶來了項目,有的帶來了資金,有的帶來了技術,應貧困所需,盡其所能,在各方面給予了大力支持。此外,作為集少數民族地區、革命老區、邊遠山區、連片特困地區、水庫移民區和滇桂黔石漠化片區為一身的國家級貧困縣,隆林各族自治縣全面脫貧的過程凝聚了國家所能調動的方方面面的力量。

“感謝國家,給予那么利好的政策,大力給予我們資金、項目、人才等方面的傾斜,我們才能夠打贏這場脫貧攻堅戰。”張啟勝說。

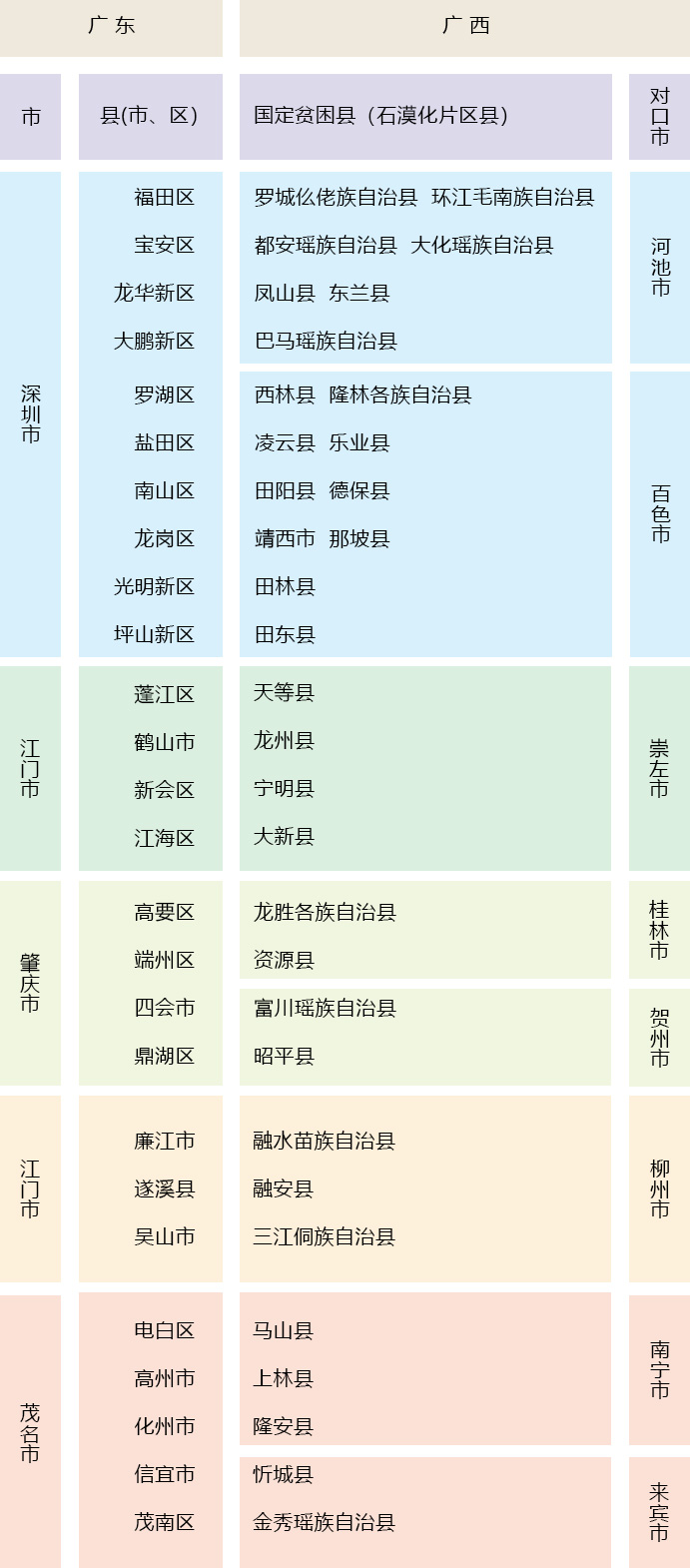

2016年年底,中辦、國辦印發了《關于進一步加強東西部扶貧協作工作的指導意見》,其中包括對東西部協作關系進行調整,確定了東部249個經濟較發達縣(市、區),與西部地區354個貧困縣開展“攜手奔小康”行動,其中少數民族縣占267個。作為西部受幫扶對象,廣西壯族自治區與廣東省結對,圍繞開展產業合作、組織勞務協作、加強人才支援、加大資金中醫診所設計支持、動員社會參與五個方面進行具體落實。

根據結對關系,深圳市羅湖區與隆林各族自治縣展開協作,雙方按照“合作為先、產業為重,人才為要”的思路,在項目落地、產業發展、人才培養、教育為生、勞務合作豪宅設計等方面形成資源共享。受限于客觀環境,隆林縣缺乏勞動密集型企業,本地貧困群眾就業機會很少,因此,就業扶貧養生住宅成為兩地協作工作的重中之重。2017年至今,隆林縣通過粵桂勞務協作輸出十余萬勞動力,有30余家深圳企業與隆林縣建立了穩定的勞務協作關系。2020年5月13日,全國首個粵桂扶貧勞務協作服務中心亮相隆林縣最大的易地扶貧搬遷安置點——鶴城新區,服務中心通過大數據分析為勞務工建檔立卡,實時動態追蹤的同時保證持續服務,從根源上綠設計師杜絕因失業造成返貧。

提升貧困地區教育和醫療水平是打贏脫貧攻民生社區室內設計堅戰的重要組成部分,也是粵桂扶貧協作的重點。

鶴城新區是隆林各族自治縣最大的易地扶貧搬遷安置點。在鶴城新區,為了安置搬遷群眾適齡兒童就學問題,隆林縣政府在此建立了一所公辦幼兒園。 其中深圳羅湖區出資2000萬,超過建設總費用的三分之二。隆林羅湖幼兒園掛職副園長劉院英則是深圳市老屋翻新羅湖區教育局選派來隆林支教教師隊伍中的一員。

“聽到教育局選派教師,我主動報的名,我覺得把自己多年所學的幼兒教育理念帶到這里是一件很有意義的事情。”但僅靠著一腔熱情去支教是遠遠不夠的,在新的崗位上,劉院英需要時刻去解決現實問題。“這邊園區雖然是新的,但教學物資還是很匱乏,我馬上聯系了羅湖教工幼教集團,也就是我的‘娘家’,他們在深圳通過向社會募集的形式,為咱這邊捐贈70多箱教學用品,包括美術顏料、畫筆、畫紙、科學探索玩具、服裝、樂器等等。”

來自深圳市中醫院的消化內科醫生康建媛也在隆林工作了有一段時間。“剛開始還是有些猶豫的健康住宅,畢竟我的兩個孩子一個七歲一個三歲,正是需要媽媽陪伴的年齡。但作為黨員,做這些義不容辭,我的家人也很支持我,婆婆主動提出幫我帶孩子。”

康建媛介紹,深圳市中醫院自2017年10月與隆林縣人民醫院締結對口幫日式住宅設計扶關系以來,共派設計家豪宅出10批次20名專業技術人才到隆林縣,且均為主治醫師以上職稱。除此之外,羅湖區還積極組織參與送醫下鄉、義診咨詢、健康宣講等系列公益活動,讓隆林縣百姓享受更好的醫療保障。“記得十幾年前看感動中國節目,有一位在鄉村支醫幾十年的老醫生讓我深受感動。如今我來到隆林縣,能幫助到這里的老百姓,覺得自己年輕時退休宅設計候的夢想實現了。”

有資料記載,宋朝時“茶馬古道”的起點就位于今百色市境內。從古至今,世代生長在這片土地上的人,都與茶這片神奇的“東方樹葉”息息相關。位于隆林縣德峨鎮平均海拔1680米處的三沖村,山嶺連綿,土壤肥沃,常年有云霧繚繞,是得天獨厚的茶葉黃金產區。這里就是陶思藝的故鄉。

20世紀80年代末,陶思藝的父親陶德武帶領鄉親們在群山中開墾出這片茶園。2011年,大學畢業的陶思藝毅然返鄉協助父親打理企業,并逐步成為企業法人。如今,“三沖茶”種植面積超過3000畝,合作覆蓋三沖村19個屯526戶人家。陶思藝的企業,為父老鄉親的脫貧做出了突出貢獻。

在隆林,像陶思藝這樣的致富帶頭人不勝枚舉。他們邁出的勇敢一步,不僅為家鄉父老提供了生計,更是像燎原之火一樣,點燃更多隆林人脫貧致富的“內生動力”。在政府的引導下,隆林百姓著重發展種桑養蠶、板栗、黑豬等集成化較高、覆蓋面廣、帶貧作用明顯的特色產業。在外部力量幫扶及自身奮進努力的聯合作用下,這個曾經貧困發無毒建材生率接近四分之一的少數民族自治縣,不僅擺脫了貧困的泥沼,也激發了世居百姓不等不靠、自己動手打造未來生活的不懈追求。

【黎艷紅,壯族】“我們村以前交通很不便利,去鎮上要走四五個小時,現在政府出錢修了路,20多分鐘就能到鎮上。”如今,黎艷紅的兩個孩子都已外出務工侘寂風,她和丈夫種的火姜也有了銷路。

發佈留言